多年來污泥處理處置的實踐經(jīng)驗表明,受市政工業(yè)污水合流管網(wǎng)建設(shè)背景與區(qū)域經(jīng)濟、地方政府財力、地理、人口、氣候等方面因素的影響,簡單引進(jìn)或照搬國外污泥處理處置技術(shù)不僅投資大、成本高,且處理后的污泥含水率仍較高、處置路徑不通暢。

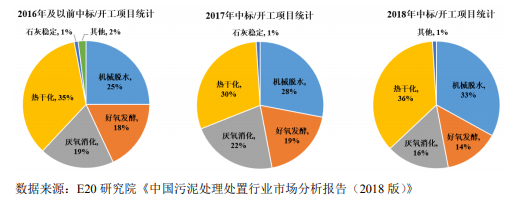

當(dāng)前,污泥處理技術(shù)處于不斷發(fā)展的階段,圍繞污泥減量化、穩(wěn)定化、無害化和資源化目標(biāo),國內(nèi)外的企業(yè)和研究者開發(fā)出了各種各樣的污泥處理技術(shù),但此類新技術(shù)仍處于實驗階段,還無法實現(xiàn)大規(guī)模工程化、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。我國逐漸形成了以熱干化、機械脫水、厭氧消化和好氧發(fā)酵等為主的污泥處理技術(shù)路線。

據(jù) e20 研究院統(tǒng)計,熱干化技術(shù)和機械脫水技術(shù)是國內(nèi)污泥處理項目最常用的兩類技術(shù),隨著對污泥減量化要求的提高,熱干化技術(shù)和機械脫水技術(shù)這類減量化效果明顯的技術(shù)應(yīng)用的更為廣泛。

(1)污泥處理技術(shù)路線

①熱干化技術(shù)

熱干化技術(shù)是指通過污泥與熱媒之間的傳熱作用,脫除污泥中水分的工藝過程,主要包括間接干化和直接干化。國內(nèi)較常用的是間接加熱的方式,這一技術(shù)能夠?qū)⑽勰嗝撍式抵凛^低水平、減量化效果明顯,“熱干化+焚燒”的技術(shù)路線能夠充分利用污泥中的熱值,能夠?qū)崿F(xiàn)污泥的穩(wěn)定化和無害化,但是存在投資大、能耗高、費用貴、設(shè)施設(shè)備龐雜難維護(hù)、二次污染隱患難治理等不足。

②機械脫水技術(shù)

機械脫水技術(shù)包括傳統(tǒng)機械脫水和深度脫水。傳統(tǒng)機械脫水主要為帶式壓濾脫水、離心脫水、板框壓濾脫水,通常僅能將含水率降至 80%左右,高含水率給污泥后續(xù)處理、運輸及處置均帶來了一定的困難;深度脫水技術(shù)是指對含水率較高的污泥進(jìn)行調(diào)理后再進(jìn)行壓榨脫水,使其含水率達(dá)到 55%-65%,特殊條件下污泥含水率還可以更低。調(diào)理方法主要有化學(xué)調(diào)理、物理調(diào)理和熱工調(diào)理等,調(diào)理的作用主要是改變污泥的物化性質(zhì),破壞污泥的膠體結(jié)構(gòu),減少其與水的親和力,從而改善污泥脫水性能。機械脫水技術(shù)所需投資和運行成本較低,可以實現(xiàn)污泥的無害化、穩(wěn)定化,但化學(xué)調(diào)理深度脫水方法普遍存在藥劑投入量大、后續(xù)處置路徑受限、減量化效果不佳等問題。

③厭氧消化技術(shù)

厭氧消化技術(shù)是指利用兼性菌和厭氧菌進(jìn)行厭氧生化反應(yīng),分解污泥中有機物質(zhì),有效實現(xiàn)污泥穩(wěn)定化的一種污泥處理工藝。在消化過程中會產(chǎn)生沼氣,可以回收生物質(zhì)能源,實現(xiàn)資源化,還可通過降解有機物,使污泥穩(wěn)定化,避免腐臭以及在運輸和最終處置過程中對環(huán)境造成不利影響。但通常經(jīng)厭氧消化之后還需進(jìn)行二次脫水,存在減量化效果不佳的問題。

④好氧發(fā)酵技術(shù)

好氧發(fā)酵技術(shù)通常是指高溫好氧發(fā)酵,是通過好氧微生物的生物代謝作用,使污泥中有機物轉(zhuǎn)化成穩(wěn)定的腐殖質(zhì)的過程。代謝過程中產(chǎn)生熱量,可使堆料層溫度升高至 55 ℃以上,可有效殺滅病原菌、寄生蟲卵和雜草種籽,并使水分蒸發(fā),實現(xiàn)污泥減量化、無害化和穩(wěn)定化,但好氧發(fā)酵階段周期較長,通常在 25-30天。污泥高溫好氧發(fā)酵技術(shù)需要較多的外部能源,同時需要消化秸稈、谷糠、木屑、鋸末等輔料,該技術(shù)的實施需要考慮所在地輔料資源問題,還存在容易產(chǎn)生二次污染、產(chǎn)品出路受限及占地面積大等問題。在實踐中,針對我國不同地區(qū)、不同類型、不同規(guī)模的污泥項目,仍需要因地制宜的選擇合適的污泥處理技術(shù)路線,進(jìn)一步研究開發(fā)與我國國情相適應(yīng)的污泥處理技術(shù)是當(dāng)前污泥處理行業(yè)的發(fā)展方向。

(2)污泥處理處置技術(shù)體系和政策標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善

隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高,污水處理設(shè)施建設(shè)也得到了高速發(fā)展,為解決隨之而來的污泥處理處置問題,我國自“十一五”以來加大了科技投入。通過“水專項”的技術(shù)研發(fā),我國的污泥處理處置研究在污泥干化、炭化、焚燒、超高溫堆肥、厭氧消化、生物質(zhì)協(xié)同處理和資源化利用等方面已經(jīng)取得一定成果,包括污泥生物穩(wěn)定化和資源化成套技術(shù)、污泥脫水干化技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、污泥(協(xié)同)熱化學(xué)處理技術(shù)等污泥處理處置關(guān)鍵技術(shù)與重大裝備獲得長足發(fā)展,符合我國國情的污泥處理處置技術(shù)體系和政策標(biāo)準(zhǔn)體系初具雛形。

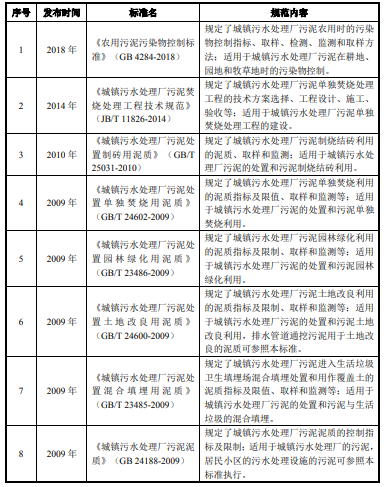

2011 年 3 月住建部和發(fā)改委共同組織編制并發(fā)布了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南(試行)》,總結(jié)了我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置的實踐經(jīng)驗和研究成果,并借鑒國外的先進(jìn)經(jīng)驗,介紹了污泥處理和處置的相關(guān)技術(shù)。2009 年以來,我國陸續(xù)出臺了各類處置路徑所對應(yīng)的污泥泥質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求,逐步規(guī)范污泥處理處置行業(yè)發(fā)展。

(3)污泥處理工藝路線選擇應(yīng)考慮環(huán)保性和經(jīng)濟性

污泥處理技術(shù)的選擇不僅要考慮具體技術(shù)的成熟適用性,還應(yīng)該要從保護(hù)生態(tài)環(huán)境的角度出發(fā),所采用的技術(shù)不僅應(yīng)具有良好的技術(shù)經(jīng)濟性能,更應(yīng)具有最佳的生態(tài)效益。污泥處理的目的是為了解決污泥可能引起的污染問題,若在污泥處理的過程中產(chǎn)生污染或污泥處理的產(chǎn)物仍具有環(huán)境危害性,就會與最初的污泥處理目標(biāo)背道而馳,因此在污泥處理的過程中應(yīng)該盡量避免對環(huán)境產(chǎn)生二次污染,保證處理過程的環(huán)保性和所產(chǎn)生脫水干泥的無害性。

住建部 2017 年發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》也指出,應(yīng)對技術(shù)方案進(jìn)行綜合的技術(shù)經(jīng)濟比選。技術(shù)經(jīng)濟比選應(yīng)以全局協(xié)調(diào)、經(jīng)濟合理、技術(shù)先進(jìn)、安全穩(wěn)定、環(huán)境友好為原則,綜合評價社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。未來污泥處理工藝在圍繞著實現(xiàn)減量化、無害化、穩(wěn)定化和資源化目標(biāo)發(fā)展的同時,還應(yīng)當(dāng)兼顧環(huán)保性和經(jīng)濟性。

(4)污泥的資源化、能源化將成為未來趨勢

污泥不僅是污染物,還是一種資源。發(fā)達(dá)國家已逐漸不再把污泥視為廢棄物,如德國的《循環(huán)經(jīng)濟法》已經(jīng)從法律層面上將污泥定義為資源物,通過技術(shù)開發(fā)和政策扶持來鼓勵和強化對污泥進(jìn)行資源化利用,歐盟也越來越重視污泥資源化利用技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,開發(fā)了如污泥與有機物協(xié)同消化制生物燃?xì)狻⑽勰酂峤馓蓟⑽勰酂峤鈿饣⑽勰鄥f(xié)同焚燒、污泥磷回收等新技術(shù)來提高污泥的資源化利用率。

黨的十九大報告強調(diào)必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念。污泥處理處置就是要突破傳統(tǒng)的無害化思維,將污泥由污染物向資源、能源轉(zhuǎn)變,回收污泥中有價值的資源。實現(xiàn)污泥的資源化和能源化可以作為我國低碳經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展的支撐,也將成為行業(yè)發(fā)展的主要方向。

主辦2.png)

主辦3.png)

主辦1.png)

主辦5.png)

主辦8.png)